昨天,2017年全省科技创新大会召开,中国科学院院士、中山大学教授陈小明和中国工程院院士、华南理工大学教授瞿金平获得2017年度广东省科学技术突出贡献奖。

这两位院士都曾主动要求辞去行政职务,潜心专攻科研。昨天,上学君独家走进两位院士的实验室,一起揭秘他们的工作和生活。

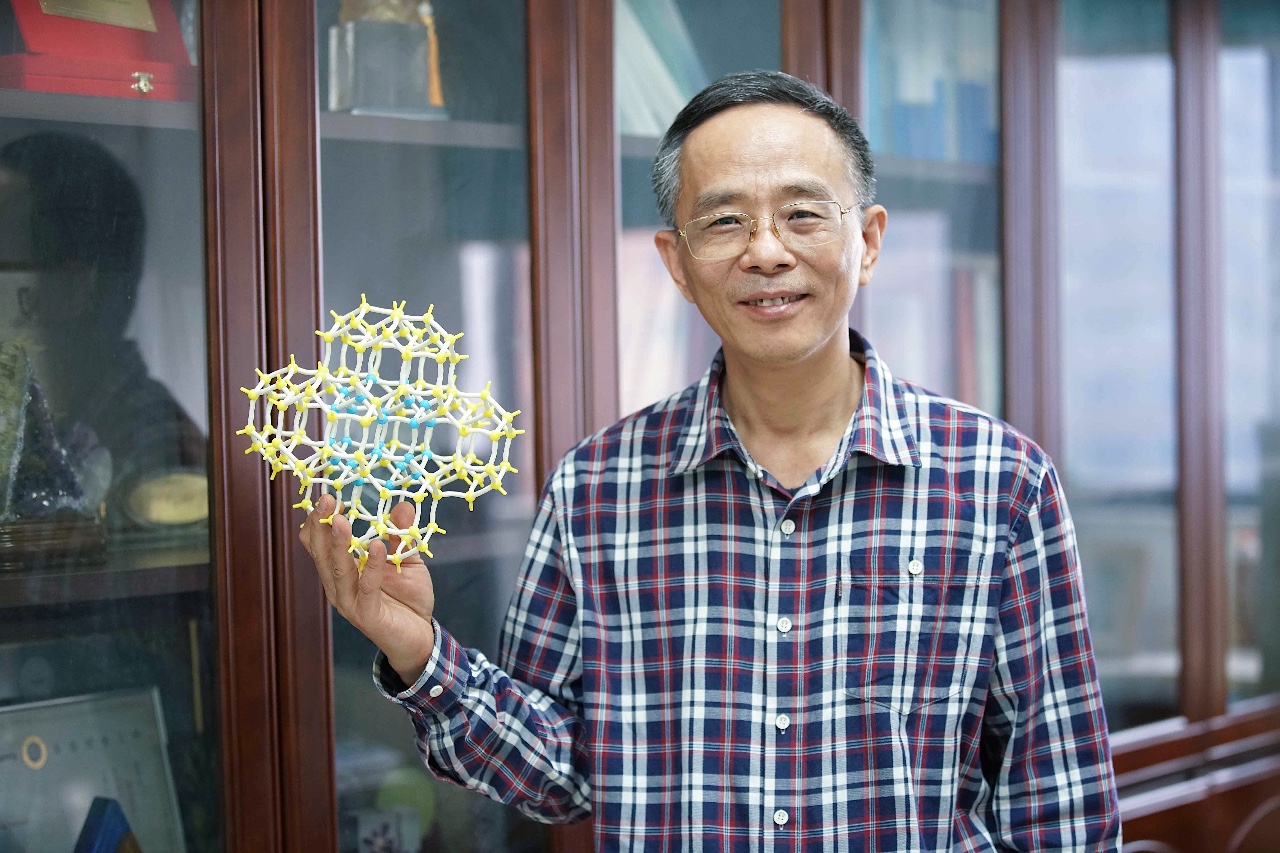

中国科学院院士、中山大学教授陈小明:

“意外”合成世界上最好的炸药新材料

功能配位化学与晶体工程研究,是当前国际化学的热门研究领域。而在这个研究领域,中国科学院院士、中山大学教授陈小明在国际顶尖和专业学术刊物发表了大量论文,这些论文被他人引用累计超过3万次,连续四年入选科睿唯安(Clarivate Analytics)“国际高被引用学者”名单。“很高兴,这次能获得广东科技最高奖。科研工作需要很长时间的坚持,是我最深的感受。”陈小明用一句简朴的话,表达了获得广东省科学技术突出贡献奖的激动心情。

力证国际争论四分之一世纪的反应机理

“我结缘化学研究,正如美丽的化学反应一样,充满了美丽的意外。”说起往事,陈小明忍俊不禁,他在1979年参加高考时,百分制化学卷仅考了55.5分,因为中学没做过化学实验,没法解答压轴实验大题。“刚上大学那时特别忐忑,化学考得这么惨,却上了中山大学化学专业。”

进入中大以来,陈小明的角色、身份不断转变,从学生到教师、从教师到院长,学术研究不断攀登高峰,人生奖牌也不断增多:在32岁成为副教授,33岁破格晋升为教授,35岁成为博士生导师,39岁被聘为教育部“长江学者”特聘教授,46岁获得国家自然科学奖二等奖,48岁增补为中国科学院院士,52岁当选发展中国家科学院院士………

事实上,对于一般人来说,理解陈小明的前沿研究,并非易事。他试着用通俗的方式解释说,他和团队在国际上率先系统开展溶剂热原位金属/有机分子反应研究,发现了若干在传统条件无法进行或难以进行的重要反应。其中,团队在2002年的化学反应研究,有力证明了四分之一世纪以来争论不休的“Gillard机理”,被国际化学界认为是“关键突破”。

同时,他和团队在国际较早开展配位聚合物和多孔金属-有机框架材料研究,是该领域国际上主要开拓者之一。其中,在国际上首次合成、报道了一种金属—咪唑微孔材料,因其优异的稳定性和性能,成为国际上研究最多的金属—有机框架材料材料之一,有望广泛应用于石油化工和精细化工中的分离、催化过程。

“1992年在香港中文大学博士毕业后,我回到中大任教,但当时国内的工作条件、实验环境非常艰辛。也就是短短20多年时间,我国国内化学研究水平,已经跟发达国家并跑了,高水平研究论文稳居前三位。”陈小明自豪地说。

力推新材料转化为“国产”最强炸药

陈小明是广东揭阳人。在陈小明的简陋办公室里,墙上悬着一幅书法作品“宁静致远”。宁静致远、低调务实,这是师生对他的印象。

2009年当选中国科学院院士后,陈小明再次向学校请辞中山大学化学与化学工程学院院长一职。“当时,我已对学院师生服务10年了,又对行政事务兴趣不大,还是要回归学术研究,自由自在,发挥专长。”

“如释重负!”他卸任院长职务后,把节省出来的时间与精力,放在了学术研究和培养年轻学者的重心上。如今,团队有教育部“长江学者”特聘教授、国家杰青张杰鹏、国家优青张伟雄等一批优秀青年学者,形成了合理的人才梯队。3年前的一次热分解实验,他和团队又找到了新的兴奋点和研究方向。

他清晰地记得,当时实验出现了小的爆炸意外,他为了学生安全,建议立即停止实验,但学生却认为安全可控,对爆炸产生了浓厚兴趣,坚持进行实验研究。正是这次美丽的“意外”,他们合成出新型高效低成本含能材料分子型钙钛矿。不久前,《Science China Materials》刊发文章,介绍陈小明团队的研究成果,首次披露分子型钙钛矿可作为一类新型低成本高性能的含能材料。

“科学研究就像人生选择一样,充满了意外,但也要眼界、有准备,才不会错过美丽的意外。”陈小明充满期待地说,火药是我们国家古代四大发明之一,但现代炸药却是西方发明的。如果这种材料能够进行成果转化,最终实现应用,那将是我们自主发明的炸药,完全可以和西方最好的炸药相媲美,甚至威力更大。

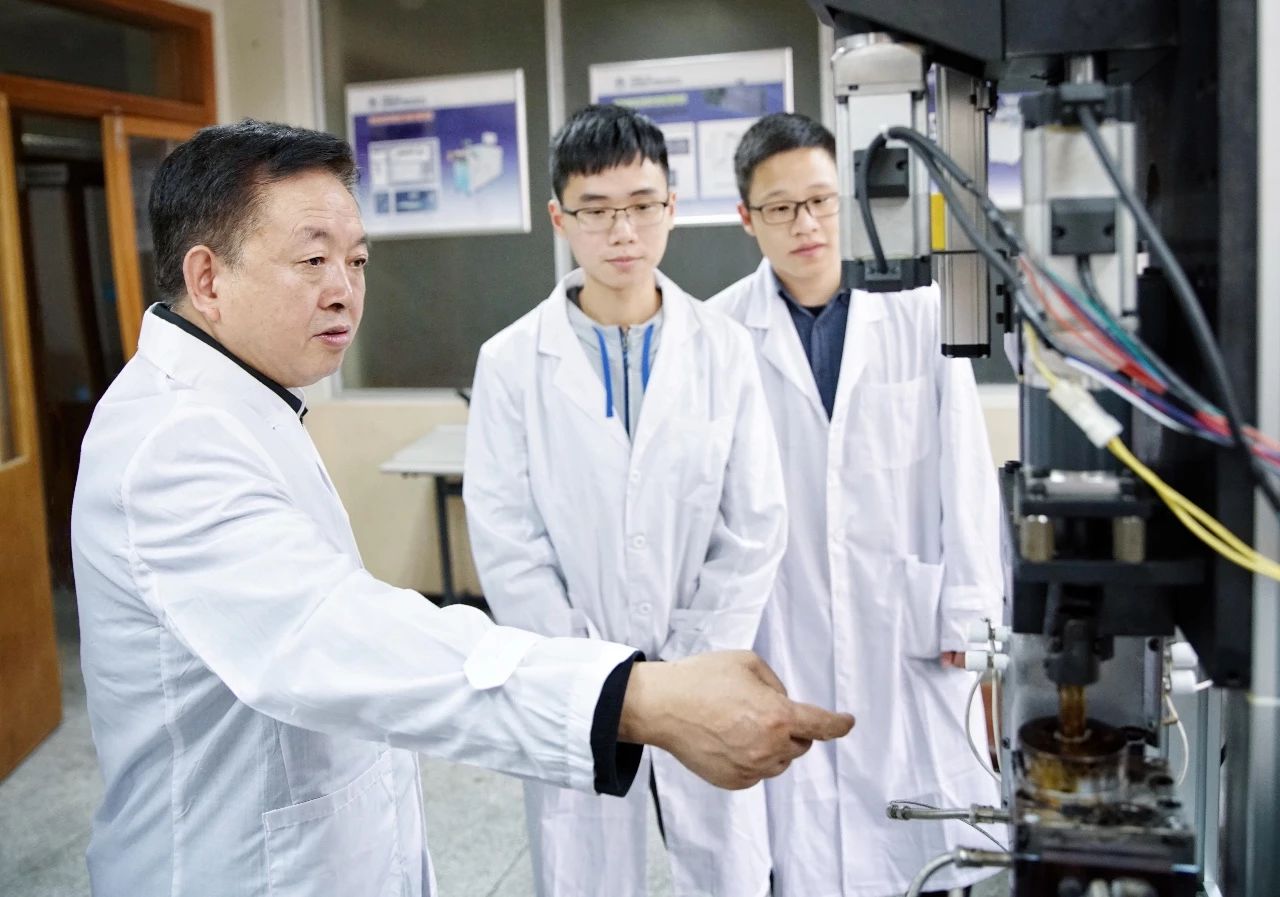

中国工程院院士、华南理工大学教授瞿金平:

颠覆传统塑化机械加工技术

塑料广泛应用于国民经济各领域,大到航空航天、交通运输,小到家电汽车、生活用品,它发挥着越来越重要的作用。然而,塑料加工产业单位产值能耗高、石油短缺、环境污染问题日益严峻,开展高分子材料绿色先进加工成型技术及装备的研究,对提升我国塑料制造装备的国际地位至关重要。

在华南理工大学聚合物新型成型装备国家工程研究中心,中国工程院院士、华工教授瞿金平和他的团队“三十年如一日”,他们的研究成果颠覆了100多年来的传统加工原理,催生了塑料加工机械行业转型升级的深刻“蝶变”。他说:“几十年来,我始终围绕高分子材料加工技术与装备开展研究,未来还要一如既往地做下去。”

三件事做了一辈子,三获国家科技奖

“在科学上我不喜欢走前人走过的路,乐于独辟蹊径。”今年61岁的瞿金平快人快语,中气十足,“我这一辈子只做了三件事。”

第一件事,上世纪90年代,瞿金平在国际上率先提出将机械振动力场引入塑料加工成型的全过程,实现振动剪切形变支配的塑化加工成型机理。通俗来说,上百年来塑料加工关键部件是螺杆,他设法把原本只旋转的螺杆设计成“旋转加振动”。这项国际领先的新技术,获得了1997年中国专利发明创造金奖、1997年国家技术发明奖二等奖和2006年国家科学技术进步奖二等奖。

“第二件事,我们突破了高分子材料加工百年来以螺杆为核心元件的发展模式,将原本螺杆剪切流变加工的原理就变成了偏心转子拉伸流变加工原理。”瞿金平抬起双手比划着说,“剪切流变就像石磨,用剪切力把材料分散拉开,会使大分子链断裂;而拉伸流变就像擀面和面、手打潮汕牛肉丸,不破坏材料内部的分子量,更适用于超高分子量聚乙烯等极端流变物料的加工成型,拓宽了加工的领域。”

这项名叫“基于拉伸流变的高分子材料绿色加工成型技术”的创新成果彻底颠覆传统加工原理,使物料热机械历程缩短50%以上、能耗降低30%左右,节约资源保护环境。该项技术再次处于国际领先水平,也获得2014年中国专利金奖、2015年国家技术发明奖二等奖。

第三件事,瞿金平正在开展与拉伸流变塑化加工原理与技术相匹配的一系列制品短流程成型制造技术创新研发。“例如,结合拉伸流变技术研制了动态分配多层薄膜吹塑技术开发高性能薄膜系列产品,我国新疆等地的种植业大面积地使用农用地膜,现在已运用了新技术,实现地膜不易破、可全回收,对防止土地污染和塑料回收利用有重要作用。”他举例,在防弹衣制造过程,可运用新技术将超高分子量聚乙烯直接加工成丝状进行纺织,相比传统溶液纺丝工艺,可省去大量成本,提高效率。新技术将促进一大批具有超强性能的高分子产品的诞生,为撬动相关产业转型升级做出重要的贡献。

主动要求卸任行政职务,重新投入科研工作

在瞿金平科研生涯中,他主持过许多课题项目,但他说:“我的第一个科研项目是17岁在村里完成的。”

瞿金平1957年出生在湖北黄梅芭茅山村,高中毕业后回乡务农。17岁那年,瞿金平展示出很强的动手能力,帮助生产大队办起了小发电厂,还研制广播电话线路自动切换器,解决了电灯零线通广播的技术。“凭着爱动脑爱动手的特点,可以说,我是从乡村小路走入科学殿堂的。”他说。

1977年恢复高考,20岁的瞿金平考入华南工学院化工机械系塑料机械及加工专业。如今,瞿金平是华工师生口中的“大牛”,他创造了学校的多项第一:第一个全国先进工作者、第一个国家杰出青年基金获得者、第一个中国青年科学家奖、第一个国家技术发明奖二等奖、第一个中国专利发明创造金奖、第一个教育部“长江学者”特聘教授……

令很多人没想到的是,瞿金平于1998年至2007年担任华工副校长,在50岁换届轮岗时主动要求卸任,重新投入科研工作。“基于拉伸流变的高分子材料绿色加工成型技术”就是这之后产出的重大科研成果,2011年他当选中国工程院环境与轻纺工程学部院士。“我的兴趣爱好不多,最热爱的就是工作。”瞿金平说完哈哈大笑。

“我1998年跟随瞿老师学习工作,20年来,他几乎每天都在工作,就连大年初一也要来实验室。”华工高分子材料先进制造技术与装备研究所所长冯彦洪说。瞿金平习惯手写笔记,公式推导都用铅笔在打印纸背面进行,以便能够随时随地快速记录脑海里迸发的思路。刚刚结束的寒假,他放在办公桌面的手写笔记就有10厘米厚的一大摞。瞿金平对三维机械制图软件的使用也十分熟练,他设计的原理样机都是他在电脑上一个一个零件的绘制出来的。

“现在由年轻学者担纲重任,我作为技术骨干,要听他们指挥。”瞿金平笑着说,国家高分子产品及其制造装备产量世界第一,但是高分子材料产业的技术水平与先进国家相比还存在很大差距。因此,他和团队要在科学的道路上继续攀登,加快科学研究成果产业化,创造更多的经济效益和社会效益,报效祖国,造福人类。

新手指南

新手指南

我是买家

我是买家

我是卖家

我是卖家