导读

1. 中国工业化发展阶段决定了中国地勘投入将处于长期下跌通道

2. 当前处于第二个全球矿业超级周期的尾巴,未来二十年可能重蹈80-90年代下行趋势

3. 只有全球性战争/备战或全球性的工业化才能化解本轮工业化的过剩产能、带动矿业发展,但前景存疑

4. 随着矿业短期复苏,中国地勘最多迎来3-5年的反弹

5. 中国地勘队伍的人员总体过剩和结构性矛盾将长期存在

6. 中国地勘业的前景与政策抉择

一、中国工业化发展阶段决定了中国地勘投入将处于长期下跌通道

(1)工业化发展阶段决定了矿产品使用强度,从而导致了地勘投入的起伏

如图1所示,建国以来我国工业化阶段经历了工业化起步阶段(1949-1957)、军重工业化阶段(1958-1979)、轻工业化补课阶段(1980-1999)、再度重工业化阶段(2000-2013)和工业化后期阶段(2014-至今)。

主要原因在于:建国前期中国优先发展重工业,改革开放后开始了农业和轻工业的补课,从2000年开始的快速城市化中国再度进入重工业化发展阶段。2014年以来,第三产业占GDP的比重超过第二产业,中国进入工业化后期发展阶段。

图1 建国以来我国产业结构变动趋势

(数据来源:国家统计局,张恒整理计算)

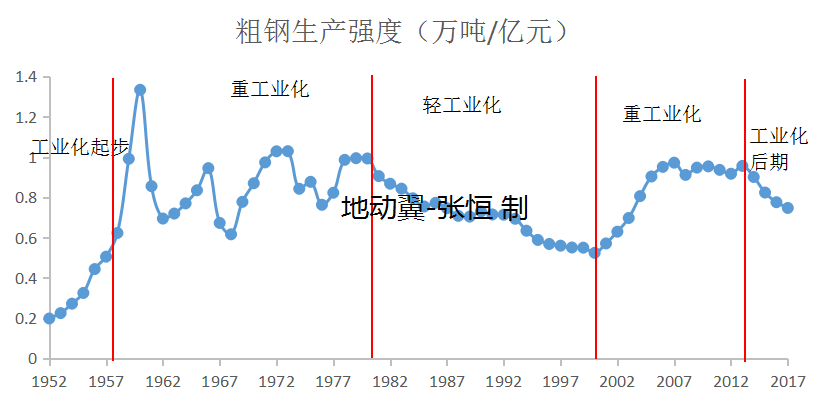

钢铁是矿产品的最大需求方。钢铁生产/使用强度是反映矿产品生产/使用强度的最显著指标。钢铁生产强度的含义是创造单位GDP所生产的钢铁总量。

图2显示,在工业化起步阶段(建国-1957),我国粗钢生产强度从0.2万吨/亿元快速上升到0.5万吨/亿元,这一时期是我国地勘起步并快速增长的时期;

在第一次重工业化阶段(1958-1979),我国粗钢生产强度在0.6-1万吨/亿元高位振荡,我国地勘投入同样在高位振荡中上升;

进入改革开放后的轻工业化补课阶段后(1980-1999),我国粗钢生产强度开启了长达20年的下跌时期,从1万吨/亿元下降到0.52万吨/亿元,地勘投入也经历了长达20年的振荡下跌;

2000年以后的再度重工业化阶段,粗钢生产强度快速提高到1万吨/元上方,地勘投入则迎来爆发式增长;

2013年以来,粗钢生产强度开启下跌趋势,而地勘投入则迎来暴跌。

总而言之,我国地勘投入与我国工业化发展阶段相适应,与粗钢生产强度保持一致。工业化发展阶段决定了我国地勘投入的长期趋势。

图2 1952-1957我国粗钢生产强度(1952年不变价格)

(数据来源:国家统计局、世界钢铁协会,张恒整理计算)

图3 1949-2015年机械岩心钻探工作量

(来源:历年地质矿产、国土资源年鉴,张恒整理)

(2)中国地勘两次高峰均产生于重工业化阶段

两次重工业化阶段重工业与轻工业的比值长期大于1,其中1958-1979多维持在1.2上下,而2000以来则大于1.5并快速上升到2.5左右。

1958-1979的军重工业化阶段是我国粗钢生产强度的第一个高峰,这一时期我国先后经历了1958年的大跌进、1965-1980年的三线建设、1977-1978年的大幅投资。国家优先发展重工业的战略是造成了第一个高峰的原因。这二十年中我国机械岩心钻探工作量整体处于一个平台高峰振荡上升,特别是整个70年代都在1000万米以上,1978年创纪录的达到了1569万米,直到30年后的2008年才超过这一数据。

2000-2013年,我国进入快速工业化阶段,城市化、基础设施建设快速推进,重工业得到大幅发展,粗钢生产强度跳跃式上升。我国非油气地勘投入金额从24.5亿元上升到510亿元,增加了20倍。机械岩心钻探从281万米上升至3419万米。增加了11倍。

(3)重工业化阶段结束,我国进入工业化后期,矿产品使用强度和地勘投入将长期下降

当前我国重工业化阶段已经结束,工业产值占国家经济中的地位正在逐年下降,第三产业自2014年起已经超过第二产业,2016年达到了50%以上。毫无疑问,随着第三产业占据国民经济的主导地位,以重工业为代表的大量消耗矿产品的产业所发挥的作用将逐年下降。矿产品使用强度和地勘投入进入长期波动下跌通道。

二、当前处于第二个全球矿业超级周期的尾巴,未来二十年可能重蹈80-90年代下行趋势

(1)两次矿业超级周期均由世界级人口的工业化所引领,当前已进入周期下行阶段

图4 1900-2015年资源开支占全球GDP的比重

(来源:麦肯锡全球研究院)

二战以后,主要发达国家在战后重建和城市化进程中开启了近三十年的工业化,带动了全球矿业的大发展。这一发展趋势在70年代中后期达到顶峰,形成了第一次全球矿业超级周期,资源支出占GDP的比重首次超过6%。

进入21世纪,以中国为代表的新兴国家快速工业化带动了第二次矿业超级周期,资源支出第二次超过6%。

两次超级矿业 周期有一个共同特点,都是由世界级的工业化人口、面积和市场规模所引领。在这种体量在未来的接力梯队很难出现。

周期性的力量总是有升有跌,进入工业化后期之后,矿业所发挥的作用将逐年下降。上个世纪80-90年代长达20年的下行期给全球矿业带来了无尽的痛苦。2012年以后,随着矿产品主要消费国家中国进入工业化后期阶段,我们有充足的理由认为全球矿业将进入二十年级别的长期下行通道。

(2)我国地勘90年代末的世纪大底,是全球矿业周期最低谷和中国政策的双重叠加

本轮矿业周期周期从2002年启动,中国地勘周期也从2002年启动。2001年,中国机械岩心钻探仅为281万米,只有1978年的18%。1998年,中央地勘投入为77亿元,1999年降为17.9亿元,2001年降为9.1元。三年时间中央地勘投入降至惨不妨賭的12%。与此同时,地方财政投入维持在微不足道的水平,1999年地方财政投入为3.3亿元,2000年为1.9亿元。

图5 典型年份地勘投入对比

(来源:地矿部、国土部年鉴,张恒制)

回望1999-2002,当时的中国地勘业处于历史性的世纪大底,这与当时的矿业形势和中国地勘政策密不可分。此时,全球矿业周期处于历史低位,中国政策主导者把中国地勘队伍当成包袱进行了属地化改革,1998年地矿部撤销,各省地矿局以及其它兄弟地质局被下放至地方。1999年便迎来了地勘投入的大滑坡。1998年第一任国土资源部部长周永康曾表示,已与各省领导达成共识,中央地勘经费的下滑由各省级财政补充。最终却没有得到兑现。

从前面中国发展阶段的划分我们知道,恰恰是1999年中国开启了一轮超强的重工业化发展阶段。矿产品需求在随后的十多年跳跃式增长。中国地勘工作严重滞后于经济形势发展的需要。

三、只有全球性战争/备战或全球性的工业化才能化解本轮工业化的过剩产能、带动矿业发展,但前景存疑

(1)“一带一路”沿线国家的工业化,是一个艰难的任务

二战后欧美日发达国家的工业化和21世纪中国为代表的新兴国家工业化,都是10亿量级人口的工业化,也是拉动两次超级矿业周期的根本原因。下一轮矿业超级周期的产生也依赖于相似量级的人口体量。从人口体量上来看,一带一路沿线国家似乎有此功能,特别是印度和东南亚国家已经有相当的基础。

然而历史一再证明了工业化的前提必须有稳定的政治制度、强势的中央政府并经历了土地革命对生产力的释放。这些国家都难以满足。

最被寄予厚望的印度,由于根深蒂固的种族制度和弱势的中央政府,极大的限制了工业化的发展。以致于只能以第三产业的发展作为国家经济的主导。

中短期内,我们对一带一路沿线国家的工业化任务不抱希望。

(2)小概率情形下,全球性的战争/备战化解大国过剩产能

1929年后的全球经济危机最终产生了墨索里尼、希特勒、东条英机等军事强人,如今全球政治强人也不断产生。正如1929-1933年的经济危机最终是在第二次世界大战中化解,欧洲、日本、美国的过剩产能通过战争消灭或供养战争。当前也不排除有此种可能。2018年1月,中财办主任刘鹤在达沃斯论坛上也有所暗示。

由于当今世界,大国之间已经掌握相互确保摧毁的核威慑,世界大战的可能性不大。但大规模的备战可能性也是存在的。

地动翼-张恒推测,在小概率极端情形下,全球性的战争/备战或成为化解大国产能的一种选项。

总之,在全球工业化过剩产能消化能力不足的情形下,全球工业产能和矿业产能都将总体进入下行周期。

四、随着矿业短期复苏,中国地勘最多迎来3-5年的反弹

全球矿业从2011年开始经历了长达5年的下滑,全球地勘投入和中国地勘业也从2012年开始下滑。2016年全球矿业开始反弹,2017年全球地勘投入随之反弹,2017年中国地勘投入或也将见底。 图6 全球勘探投入和金属价格关系

图6 全球勘探投入和金属价格关系

(来源:标普全球,2017年勘探投入为前10月数据)

伴随着全球矿业的继续反弹,中国地勘投入从2018年可能企稳回升。任何一个矿业周期的时间都是有限的,特别是在矿业周期的总体下行期,反弹时间更短、下滑时间更长。过去的矿业中周期通常是以8-10年为周期,地动翼-张恒推测本轮矿业反弹周期将在2021-2022前后见顶。

根据矿业周期决定地勘周期的规律,预计2022年前后,本轮地勘投入反弹也将见顶。此次反弹不会超过2012年的高度,随后将继续下滑趋势。

图7 中国非油气地勘投入与未来预测

(来源:历年中国矿产资源报告、国土资源年鉴,张恒制)

五、中国地勘队伍的人员总体过剩和结构性矛盾将长期存在

中国地勘队伍处于人员过剩、技术人员比例偏低、人员结构不适合社会需要的状态。

我们知道,中国地勘业总体处于下行通道之中。然而,在2007-2012年之间,全国地勘单位大幅招聘,全国地矿高校也大幅扩招。最终结果是人员过剩,特别是矿床地质、基础地质人员严重过剩。而当前我国进入工业化后期之后,以城市地质、环境地质、农业地质等代表所谓大地质观被提上视线。当前地勘单位技术人员能适应新的需要、新的技术要求和新的知识更新吗?恐怕是存疑的。

从另一个角度看,所谓新的地质工作领域也只是刚刚开启,同样依赖于政府的财政投入和企业的经济能力。每年能提供的工作量对于50万地勘队伍恐怕也是杯水车薪。

总之,我国地勘队伍的人员总体过剩还将长期存在,同时还将伴随着人员结构长期不适应社会需要的矛盾。

六、中国地勘业的前景与政策抉择

综上所述,地动翼-张恒认为,随着中国进入工业化后期发展阶段,随着全球矿业超级超级进入尾声,中国地勘业从2013年开始可能进入长达20年的下降通道之中。这与80-90年代20年的下降趋势原因类似。在这个过程中,伴随着矿业周期性起伏,中国地勘投入也会波动,但总体来说波峰将一次比一次更小。最终在数十年后的下一轮超级周期中王者归来——如果有的话,我们也到了差不多退休的年龄了。

当前全国地勘单位正处于改革的关键时刻,我们应当清楚在19大以后作为事业单位一小部分的地勘单位将在全国性事业单位改革的大潮中走向归宿。

现在不是60、70年代的三线建设时期,也不是21世纪初的重工业化时期,我们应该清醒的认识到中国地勘业正处于工业化后期的长期下跌通道之中。中国地勘工作者不能躺在过去的功劳薄上,幻想着国家的怜悯。

中国地勘业错过了90年代末地矿部整体转企成为超级矿企的机会,属地化后的各省地矿部门也丧失了全国性的矿业影响力,中国矿业的未来属于五矿、中铝、紫鑫、神华、洛钼这些矿业巨头,各省级地矿部门已经丧失了成为矿业巨头的历史机遇。

我们可以预料,在长期的地勘下行通道中,国家不可能再把大规模的养活地勘事业单位提升到服务国家战略的高度。作为保留地矿工作的火种需要,公益性的基础地质和矿产地质工作还会存在,但与50万人的体量相比远远不够。

我们应当醒悟,地勘工作只是国民经济中的最普通一环,它与60、70年代的国民经济先锋早不再是一回事。地勘从业者们,特别是青年从业者,应当把命运掌握在自己的手中,不要沉浸在事业编的幻想上,提升自己、更新知识结构才是王道。(作者:张恒)

新手指南

新手指南

我是买家

我是买家

我是卖家

我是卖家