如何收获地学科普这个桃子

作为六大自然科学之一的地学,承担着让人类“认识自然、开拓资源、保护环境、可持续发展”的核心任务。它始终冲在人类与原生自然界交汇的最前缘,那么,对于这门充满着丰富张力的学科,要想收获地学科普这个诱人的桃子,首先必须要了解它的特性,培育好地学这颗种子,改良桃子的基因。

一、培育种子-地学研究

1、地学研究焦点-地球和生命在46亿年间所发生的浪漫故事

说起“数理化天地生”,大家并不陌生。可是,真正要深究这个“地”字都囊括了些什么,恐怕就不见得有几个人能说对了。真正的地球科学,其实只有一个主线,那就是在空间和时间的框架下,认识地球与生命的构成和演化,揭秘地球与生命在46亿年所发生的浪漫故事以及这些故事为什么会发生?他们会造成什么样的影响?地球圈层之间的物质大循环有何意义?

2、 地学研究基础-矿物、岩石和化石

既然地学这么重要,人们又是靠什么实物来研究地学的呢?一个明确的答案就是靠矿物、岩石和化石这些实实在在存在的物体。

地学研究固然包含了软流圈、水圈、大气圈在内的整个地球,但主要的研究对象却是岩石圈。道理很简单,其它圈层的运动演化信息只有在岩石圈中才能保存下来。我们虽然看不到亿万年前的地球环境与生态景象,但那些在远古时期地球和生命之间所发生的惊险、刺激、浪漫以及灾难故事却都在岩石圈中留下了一系列的蛛丝马迹,包括地震的遗迹-震积岩、海啸与风暴潮的遗迹-风暴岩、火山的遗迹-火山机构、波浪的痕迹-波痕、冰川与泥石流的痕迹-砾岩、生物的遗迹-化石等等。

跟岩石圈打交道,必须首先掌握“矿物与岩石”这两个最基础的概念,“矿物”是天然的单质和化合物,“岩石”则是矿物的集合体。这两个基础概念是一切地学研究的出发点,一个合格的地学家——无论是研究哪方面的,都必然得先熟稔矿物和岩石,知道它们的成分、知道它们的结构、知道它们应该形成于什么环境。在这个基础上分别开展不同方向的研究,才能够真正打开地学的大门。

但是,我们必须清楚地球其实只是为生命提供了一个舞台。从38亿年至今,生物在这个进化舞台上上演了无数次的辉煌与灭绝。通过岩石中保留的各种化石特点,研究地史时期生命特征与进化脉络的学科叫做古生物学;而为“生命歌剧”报幕,鉴别每一位“演员”应该隶属于哪一幕的学科称为地质年代学。

二、改良种子-科学解说

如果说传统旅游是“行万里路”,那么,地学旅游就是“行万里路,读万卷书”。我们知道,地学科普的对象不仅仅是地质遗迹(景观),地学科普的参与者也不仅仅是普通游客。这就对地学旅游提出了比传统旅游更高的要求。而“科学是地学之灵魂,解说是科普之灵魂,科学解说是地学科普之灵魂”。因此,科学解说无疑是地学科普的基础,也就是说,发展地学科普关键的关键是做好科学解说,桃子理论也充分验证了这一点。

但是,目前的科学解说不仅内容专业,而且解说的方式方法和展示的表现形式也非常呆板,大多数解说内容都是就事说事,就现象说现象,导致解说内容中出现大量的专业词语,本来是要解释一个专业词语,结果又出现了大量的专业词语,游客根本就不能理解,兴趣更是无从谈起。其次是解说牌的展示形式过于单调。相当一部分就是采用花岗岩板材上刻字来解释地质景观现象,更多的解说是采用实景照片加文字来解释地质现象的,采用图示或还原环境的方式也有,但极少。这种单调的解说方式要解释清楚复杂的地质现象是不可能的,必须针对不同的地质景观现象,采用丰富多样的解说方式,才能够真正达到科普的效果。

为了解决景观解说的专业化问题,针对不同类型的地质景观在解说方法上我们采用了多样化的解说方式。并归纳为景观解说十法。(1)故事法就是通过讲述一个人文典故把地质背景或生态环境结合起来解释,让游客对这个人文典故有一个全新的认识,激起游客求知的兴趣。如愚公移山与王屋盆地、王屋山地以及封门口断层;(2)事件法就是通过现在经常发生的地质事件,把远古地质现象和现在的地质灾害联系起来,让游客了解到地质事件不是只有在今天发生,在远古时期,同样发生过地质灾害事件,如震积岩-远古地震留下的遗迹;(3)拟人法是针对一些枯燥的地层岩石采用拟人化的手法进行解说,拉近冰冷的地质与游客之间的距离。如我叫片麻岩;(4)问答法是针对一些相对复杂的地质现象,采用问答的方式,与游客进行互动解说。如崩塌岩块的解说-我从哪里来?(5)图解法是针对一些抽象的、空间感极强的地质景观用图解办法进行解说,使游客能够通过图清晰的理解。如褶皱的形成;(6)层次法是针对一些复杂的地质景观进行逐层解说。如地貌的解说,先解释地质结构,再解释侵蚀过程,最后解释地貌形态的形成;(7)沧桑法是针对地壳运动留下的地质现象进行的科学解说。如不整合面-沧海桑田的演变过程;

(8)警示法是对可能影响游客安全或游客活动可能造成破坏的一些地质现象进行的解说,如崖廊的解说。(9)研究法是针对一些地学研究的方法技术进行的科学解说,如云台山34亿年的鋯石采样点;(10)互动法是针对一些能够互动的地质现象进行的解说,如海滩边的波痕遗迹解说。

三、收获桃子—地学科普

针对景观解说的十种方法,我们对每一种方法都策划了典型的解说案例进行科普尝试,获得了很好的效果。下面是其中的两个典型的科普解说案例。

1、拟人法—岩石的科学解说

岩石是一个基础性地质名词,他的解说枯燥而乏味,在对王屋山-黛眉山世界地质公园片麻岩的解说中一开始我们采用的是名词解说:

斜长角,闪片麻岩

片麻岩是一种变质岩。它主要由粒状、片状、柱状矿物大致相间成带状定向排列,形成不同颜色,不同宽窄的条带。这里的片麻岩中,白色粒状矿物为斜长石,暗色柱状矿物为角闪石,地质上称为斜长角闪片麻岩,它是在距今25亿年前形成的。

做好标示以后,游客基本无人问津,长期闲置。在第二次进行科学解说时,我们采用拟人化的手法进行解说。

岩石会说话-王黛寿星

我叫片麻岩,已经30亿岁了,是王屋山-黛眉山世界地质公园内最古老(第一朝第一代第一纪第一世)的岩石(变质岩),大家称我为“王黛寿星”,无数次地壳变动(褶皱变质)的沧桑刻在了我的身上,使我的表面布满了皱纹(片麻理)。

采用拟人化的解说,拉近了冰冷的岩石和游客之间的距离,游客到此,都会被“岩石会说话”所吸引,再读一读这段脍炙人口的解说词,看一看拟人化的片麻岩岩石图片,他们从此会对片麻岩产生深刻的现象。我们的科学解说也收到了良好的效果。

2、图解法—科普线路的科学解说

王屋山地学科普线路——带你穿越“时光隧道”

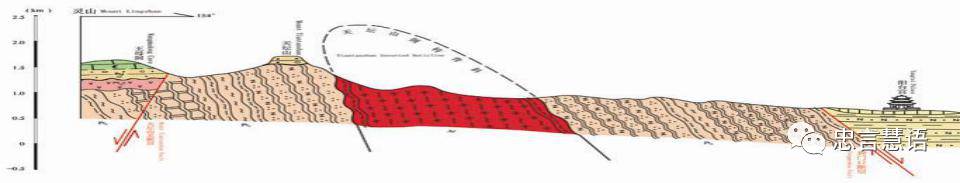

这是位于王屋山-黛眉山世界地质公园王屋山地质遗迹区的一条经典地学旅游线路。线路的起点为天坛山南坡的阳台宫,途经王屋山山门、中华愚公村、封门口断层、迎恩宫、王屋山庄、千年银杏树、紫微宫、地质公园博物馆、天坛神路或索道、王屋山运动不整合面、天坛方山(皇帝祭天台),天坛山北断层、王母峡,终点王母洞。

在这条15公里长的线路上,通过18.5亿年前天坛山倒转背斜的形成与以后地壳运动的错断,剖面上系统出露了距今38-25亿年的太古宇(AR)、25-18.5亿年的古元古界(Pt1)、18.5-10亿年的中元古界(Pt2)、10-5.43亿年的新元古界(Pt3)、5.43-4.8亿年的寒武系(€)、4.8-4.4亿年的奥陶系(O)、3.5-2.9亿年的石炭系(C)、2.9-2.5亿年的二叠系(P)、2.5-2.0亿年的三叠系(T)和第四系(Q)的地层层序,保留了嵩阳运动、中条运动、王屋山运动、少林运动、怀远运动、加里东运动、海西运动、燕山运动和喜山运动等九次大规模造陆、造山地壳运动事件,留下了给皇帝祭天提供了场所的天坛山方山(王者之山)。沿着这条线路旅游,仿佛穿越一条30亿年地质历史的时光隧道,欣赏一部举世罕见的地质史书。

用这样的解说方式,使地学科普前进了一大步。

四、品味桃子—地学文化

中国有个院士叫杨叔子,他有一个非常震撼的理念:“没有文化的科学是残缺的科学”。他认为:“一个国家、一个民族,没有现代科学,没有先进技术,就是落后,一打就垮;然而,一个国家、一个民族,没有民族传统,没有人文文化,就会异化,不打自垮”。我这里根据杨院士的理念再延伸一下:“缺少科学的文化就会成为玄学”。我国目前流行的风水学、周易等都是深奥的科学,但目前都已成为玄学。

正是这句话让我触动很深,我们知道,一个国家、一个民族要想强大,必须有先进的科学技术做支撑,科学是为人类服务的,同时,它也需要更多人热爱科学,而要让人热爱科学的前提是让人们了解这门科学,如何才能让大家了解这门科学呢?这就需要普及。对于公众而言,最好的普及方式就是文化传播(因为文化是一个国家、一个民族的灵魂),这就需要我们把科学提升到文化的层面。但是,我们知道,在科学和文化之间,横亘着理性与感性、形象思维与罗辑思维等几道看似不可逾越的鸿沟,任何人想要一跃而过都不是一件容易的事。因此,很少有人能够从理论的高度对科学与文化进行系统的总结。

但是,由于地学承载了太多的文化使命,让我们必须走地学文化的科普之路,从地学文化中去品味桃子的味道。

新手指南

新手指南

我是买家

我是买家

我是卖家

我是卖家