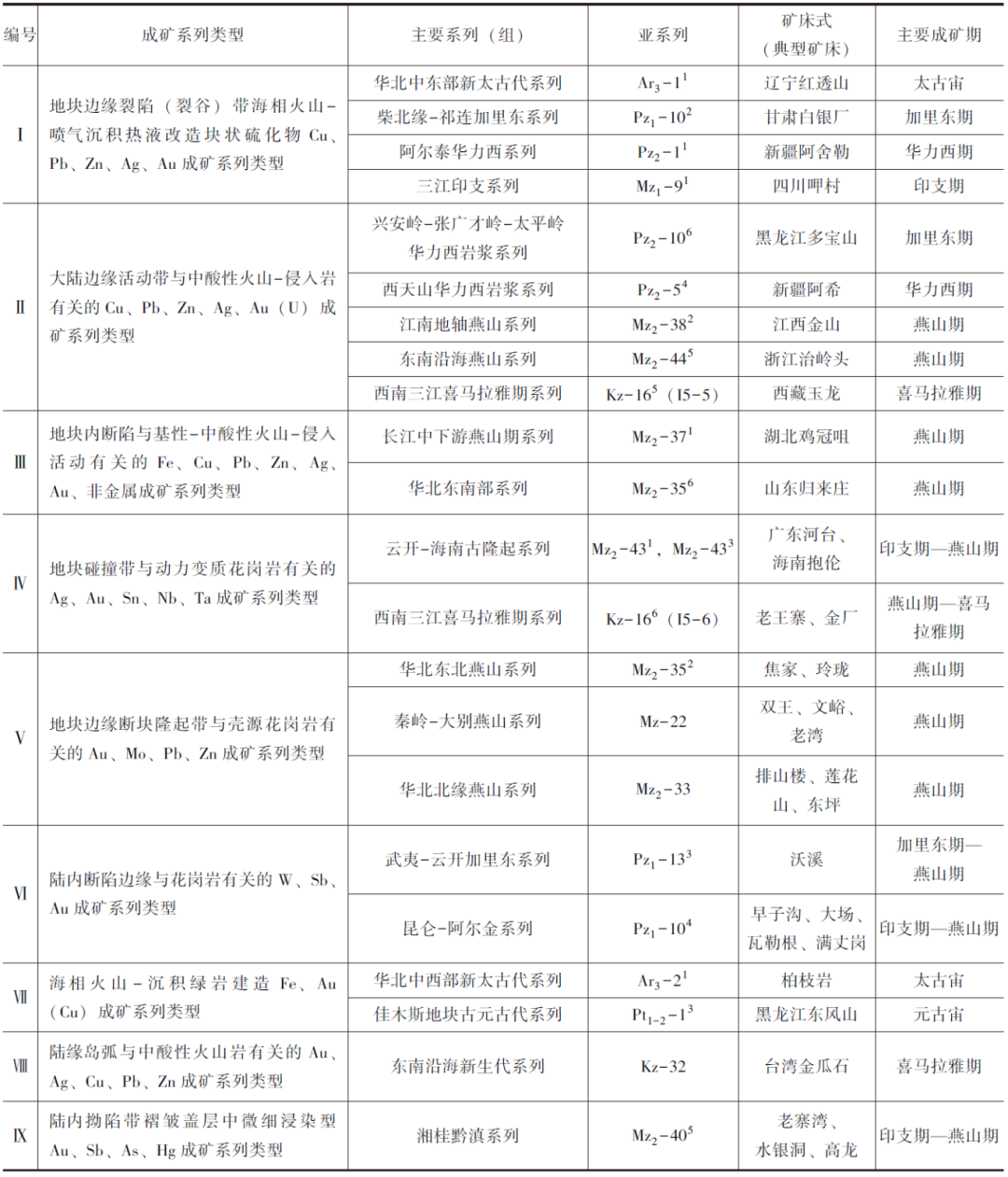

矿床成矿系列类型是指空间和时代不同、但因为成矿地质构造环境相似而形成的具有相似性的一组矿床成矿系列,也就是对“矿床的成矿系列”的大地构造分类。比如,滇黔桂的卡林型金矿和陕甘川的卡林型金矿,位于上扬子和秦岭-大别等不同的成矿单元,分别属于不同的矿床成矿系列(组),但均赋存于以三叠系、泥盆系等大陆边缘硅钙质沉积建造中、成因上可能与深部隐伏的中生代岩浆岩有关,直接的容矿岩石往往是强烈硅化的蚀变岩,但石英脉并不发育。中国金矿的成矿系列类型可分为9种(表12-12)。 表12-12 中国金矿主要的成矿系列类型划分简表 1.地块边缘裂陷(裂谷)带海相火山-喷气沉积热液改造块状硫化物Cu、Pb、Zn、Ag、Au成矿系列类型(Ⅰ) 可简称为火山岩型块状硫化物成矿系列类型,是地球历史上出现最早、延续时间最长的一类,从太古宙至今均有发生。成矿构造背景多属于拉张裂陷环境,成矿物质多来源于深部,成矿环境往往是海相卤水池,容矿围岩常见双峰式海相火山岩组合,成矿演化历史较长,后期改造较明显,而改造的形式是多种多样的,如构造剪切、变质热液、岩浆热液、受岩浆加热的地下水,等等。虽然金主要是伴生元素,但其经济意义不可忽视,如澳大利亚30个主要火山岩型块状硫化物矿床中共生金和银各为472t和12300t,而加拿大1977~1978年间全部金产量的8%和银的58%来自此类矿床;在近代沉积物中,以红海含金属沉积物中含金最高,为其他沉积物的几十到近千倍(Boyle,1984;Large,1992)。这表明该成矿类型是金的一个重要来源,并且常常是Cu与Au共生,如辽宁红透山系列、甘肃白银厂系列、新疆阿舍勒系列,而Cu、Au对中国都极为重要,应注意铜、金共找。 在成因上,块状硫化物矿床中金的富集机制较为复杂,尚无统一认识,在很多情况下,Au与Cu紧密共生,但Strauss等(1974)早就发现西班牙-葡萄牙黄铁矿带中金的分布不限于矿体内部,在硫化物含量降低的地方也有金的富集。红透山铜矿本身含金不高,但相隔不远的南龙王庙块状硫化物矿床却是一个独立金矿,其成因相似,成矿时代、构造背景均一致,应属同一成矿系列。红透山Cu-Au系列中除了荒山沟、树基沟、红旗山、六家子、老坟底、顺山地、张胡沟等块状硫化物铜矿产地外,同一矿带北东部已发现了新房子、线金厂、井家沟及南部的下大堡等金矿产地。另外,甘肃的白银厂、新疆的阿舍勒、四川的拉拉厂以及浙江的西裘、甘肃的北山也是值得注意的。据报道,甘肃北山金矿带的西部已发现两处中型以上的与海相火山岩有关的金矿,应注意晚古生代火山岩地层中寻找块状硫化物矿床。 2.大陆边缘活动带与中酸性火山-侵入岩有关的Cu、Pb、Zn、Ag、Au(U)、非金属成矿系列类型(Ⅱ) 此类成矿系列多形成于大陆边缘的一些构造带,岩浆-构造-成矿作用较为复杂,但与成矿有关的主要是火山-侵入活动,岩浆热液作用最为明显,成矿多受矿田主干断裂及次级构造控制,同时也受火山机构或侵入接触带构造的控制,具有明显的矿化分带和强烈的围岩蚀变,成矿多以热液充填、交代为主。该成矿系列类型的演化历史也较为悠久,如元古宙的中条山系列和加里东期的多宝山系列,但更主要的还是华力西期及其以后形成者,如新疆的阿希系列(华力西期)、康古尔塔格系列(华力西期)、江西的铜厂-银山系列(燕山期)、东南沿海系列(燕山期),反映了该成矿系列类型对应于较块状硫化物系列类型更为成熟、固结程度更高的地壳单元。 在成因上,该成矿系列类型与块状硫化物系列类型在某些找矿元素如Cu、Au上有继承性。该系列类型中常含有斑岩型铜金矿床,主元素组合与块状硫化物矿床相似,而且多位于洋壳消亡的俯冲带,如中条山铜矿峪变斑岩型铜矿、黑龙江多宝山斑岩型铜矿、江西德兴斑岩型铜矿、西藏玉龙斑岩铜矿。此类矿床中金的分布也较复杂,有的斑岩铜矿本身含金不高,也有的较高;有的Cu-Au共生,也有的Cu、Au分离。因而,在斑岩铜矿的外围,寻找金矿的希望是很大的,如德兴周围银山、金山等金矿可达大型以上规模;而Cu-Au矿化的垂直分带也应注意,如福建紫金山浅部是金矿、深部是铜矿。另一方面,岩体的侵入深度也至关重要,很可能存在多个亚系列,成因类型有斑岩型、矽卡岩型以及超浅成热液型等。 该成矿系列类型在中国的发育程度与太平洋东岸不相对称,很可能跟中国大陆东部经过多次相对拉张(伴随有玄武岩的多期喷发)的演化历史有关。也就是说,太平洋西岸有拉张有挤压,构造演化更为复杂,而拉张可能不利于斑岩铜矿的形成。同时在纵深方向上,随着远离太平洋,有较明显的空间分带,如东南沿海以浅成火山热液型金矿为主(深部可能有铜);江西德兴一带以斑岩型为特色,也有次火山热液型,Cu与Au均重要;再往西到安徽等地则见独立的矽卡岩型铜矿和独立的矽卡岩型金矿。 3.地块内断陷与火山-侵入活动有关的Fe、Cu、Pb、Zn、Ag、Au、非金属矿成矿系列类型(Ⅲ) 与前两个成矿系列类型不同的是,本系列类型形成于陆内构造活动带,尤其是裂陷带,但并没有演化成裂谷海。对应的岩浆活动起源更深,但与洋壳关系不大,也就是说并非洋壳俯冲重熔的产物,而更可能是大陆板块下的地幔岩浆直接上升的结果,岩浆的成分更偏基性,也带来更多的铁,以至于金的地位反而降低。该系列类型可包括与中酸性、中性火山-侵入活动有关的矽卡岩型Cu、Au为主的亚系列和以基性火山-侵入活动有关的玢岩型Fe(Cu、Au)为主的亚系列。矿床的成因类型以矽卡岩型为主,成矿温度较高,成矿深度也较大。成矿时代偏新,以燕山期为主,如长江中下游系列、莱芜系列。此类成矿系列中矽卡岩型铁(铜)矿和火山岩型铁矿甚为重要,铅、锌、银、金则次要。但独立金矿(包括矽卡岩型和铁帽型)也不少,以长江中下游最具代表性。 长江中下游铁铜矿带是中国矽卡岩型铜矿的主要产地,也是玢岩铁矿的建模基地,近年来一些独立金矿如洋鸡山、鸡冠石、马山、包村,和铜金共生矽卡岩型矿床如冬瓜山、鸡笼山、新桥等的发现与重新评价,使老矿山不断取得找矿新突破。长江中下游也是铁帽型金矿的主产地,如安徽的代家冲、新桥,江西的武山吴家,湖北的铜绿山等多处,主要是产于晚古生代地层中的矽卡岩型硫化物矿床经抬升、剥蚀、次生富集而成,其深部很可能存在原生铜矿。与原生矿有关的侵入体多呈复式小岩株,以石英闪长岩-二长闪长岩-花岗闪长岩为主,矿化以铜为主,伴生Ag、Au、Pb、Zn;或以辉石闪长岩、石英二长岩为主(偏碱性),此时Au、Ag矿化较强。矿化分带明显,常由侵入中心向外呈Cu(Mo)→Cu(Au)→Au(Cu)→Pb-Zn→Au(Au)的水平分带。宁芜地区玢岩铁矿发育,Cu、Au伴生为主,包括3种工业类型:①火山-次火山岩中细脉浸染型,分布于断隆地块,与龙王山组小型火山穹窿有关,以Cu为主,伴生Bi、Au、Ag、As、Mo、Zn;②火山岩型中含铜黄铁矿型,属玢岩铁矿的卫星矿,伴生Au、Ag;③火山岩中脉状铜金矿,Au、Ag伴生或以Au、Ag为主,Au可高达1000g/t(赵玉琛,1994),矿脉受扭断裂或破碎带控制,各火山岩组中均有,富钾者最有利。 在山东中部郯庐断裂两侧的莱芜地区,金的成矿作用与胶东截然不同。除归来庄外,很少有独立金矿,主要是与Fe、Cu矿伴生,矿带以Fe为主,如其南江苏境内有利国铁矿、其北有山东沂源韩旺铁矿等;铁的成矿演化也最悠久,如韩旺铁矿属BIF型铁矿,含矿层位为泰山岩群雁翎关组上部的含铁角闪石英片岩(围岩为角闪片岩及斜长角闪岩、角闪斜长片麻岩),但Cu、Au以燕山期为主。 成矿有关侵入岩以小岩体或玢岩多见,如与莲花山铜井铜金矿有关的是石英闪长玢岩,与堆金铜金矿有关的是闪长玢岩。矿化成因类型也是矽卡岩型为主,如莱芜矽卡岩型铁矿中伴生有金,另外还有归来庄独立金矿、王家庄铜金共生矿。在华北地台郸邢式铁矿中也伴生有金,但不如山东,更不如长江中下游。 总体上,该类型的两个系列自南而北有金矿化强度降低的趋势,但其他类型的金矿成矿系列在相邻的构造单元异常发育,如莱芜东侧有胶东金矿成矿系列,而郸邢北部有华北地台北缘金矿成矿系列,而长江中下游却没有如此强的金的独立成矿,表明越往北,金的分离、独立性更显著。这可能跟北部拥有太古宙绿岩基底,并经历了更长的成矿和构造演化历史有关。鲁西新太古代硅铁建造及其中的变质沉积型铁矿是泰山岩群的重要组成部分,其与泰山岩群的形成演化过程是一致的。 4.地块碰撞带与动力变质花岗岩有关的Au、Ag、Sn、Nb、Ta成矿系列类型(Ⅳ) 该成矿系列类型的构造部位相当于陆内造山带或陆-陆碰撞带,可以是两个地体之间的碰撞对接,也可能是两个板块之间的碰撞造山,其成矿作用主要跟强烈碰撞、挤压应力作用下形成的动力变质花岗岩有关,如印支期—燕山期形成的云开-武夷系列和燕山期—喜马拉雅期形成的哀牢山系列。 该类型的金矿成矿系列的赋存部位较为复杂,因为区域性构造应力较为强大,而且以水平方向为主,导致含矿热液在强大应力场以及高温度场作用下被推挤到离岩体较远的部位才沉淀下来,因而矿体一般不在花岗岩岩体之内。此时,矿体与花岗岩体应属同一母体(如老地层)变质而成,两者“兄弟”关系,而不像其他类型属母子关系(矿质来自岩体)。同时,导致含矿热液停顿下来的可以是地球化学障如某种特殊的地层或岩体,它们既可能阻止热液的继续迁移或者捕获热液而发生热液的交代、沉淀,也可以是构造应力障,如应力突然释放的部位,矿液失去动力而沉淀或者是不同方向应力叠加(抵消)的交点部位,或者是应力作用的方向发生变化的部位,因而矿床受构造控制明显,与相关岩体的关系反而不那么一目了然了。比如,云开-武夷两侧地质块体的相互挤压碰撞导致了云开-武夷隆起,隆起带内老地层的花岗岩化非常强烈,伴随着重熔花岗岩的逐步生成(显然也是一个漫长的演化过程),变质热液或者花岗岩化热液不断被“挤出”,一些成矿物质可以溶解于其中,又由于金相对情性,较其他元素易于保持在高压状态下的热液中,直到运移到合适的部位才沉淀下来。韧性剪切带既是一种较为有利的构造-地球化学障,在此,水平方向的应力可能发生转变(如变为近垂直方向),同时发生断裂走向方向上的剪切,构造应力变化剧烈;同时,在相对方向应力驱使下的两种或多种热液(其化学成分或物理化学状态可能完全不同)在此相遇,也易于破坏原有的化学平衡,从而导致矿质沉淀。自云开隆起向两侧有中部金两侧银的分带现象,如广东河台金矿、新洲金矿的西部有廉江庞西垌银矿,东部有凡口、厚婆坳等银矿。同一矿区也有“内金外银”的类似现象。在云南哀牢山变质带的西亚带产有多种金矿,它们或产于火山-碎屑沉积岩建造中,或产于侵入岩体内外接触带,或在超基性岩中;成矿类型有斑岩型、石英脉型、构造破碎带蚀变岩型等,都形成于燕山期—喜马拉雅期;矿源层(或矿源岩)各不相同,但都经过区域变质作用及后期岩浆活动的改造作用,成矿物质发生活化,矿质沉淀于不同的构造叠加部位,但总体上受哀牢山变质带的控制。糜棱岩带普遍发育,如元阳大坪金矿等。 5.地台边缘断块隆起带与壳源花岗岩有关的Au、Mo、Pb、Zn成矿系列类型(Ⅴ) 中国华北地台南北两侧各有一条金镶边,这与北美、巴西等地稳定地台上的金矿有很大不同,那里的许多著名金矿都产于地台内部,而中国却产于地台边缘,而且成矿时代均延续到了燕山晚期。这是由于华北地台边缘长期以来构造活动异常强烈,成矿作用也相应强烈,但各地又有所不同。如,华北地台北缘除金外还产有一系列Pb、Zn、Ag、Sn矿,华北地台南缘则有超大型的Mo矿(如金堆城、南泥湖)与小秦岭金矿带,而胶东地区的Au则是一枝独秀。这3个以Au为主的成矿系列各有特色,跟地壳的演化程度不同有关。其中,胶东地区花岗岩化、混合岩化更为强烈,古老地层在花岗岩中呈残留体出现,而华北地台北缘与秦岭地区太古宙绿岩还保留其一定的地盘;另外,华北地台北缘碱性侵入岩极发育,产有一系列与碱性岩有关的金矿,如东坪金矿、后沟金矿,所伴随的围岩蚀变以钾化为特征;华北地台南缘的秦岭地区则产有以钠化为特征的双王金矿。燕山期的中川、华山、娘娘山等花岗岩体对小秦岭地区的金矿有明显的控制作用,如金矿一般分布在岩体周围,而且常常呈不对称分布,尤其岩体东侧金矿脉最为发育,可能跟来自西部的区域构造应力作用有关,岩体可能自西而东侵入,金矿则在岩体侵入前锋围岩中的有利构造部位定位。 华北地台边缘的金矿也往往被归入属花岗-绿岩型(陈毓川等,2001),成矿物质在太古宙绿岩中可能有一定的初步富集甚至有原生矿;在后期遭受变质的过程中,金可能溶解于变质热液中;最后,燕山期花岗岩浆的强烈活动导致了金矿的最终形成。因此,该成矿系列类型一般经历了漫长的成矿历史演化,其成矿时代有一个历史跨度,但最后一期或者说起决定性的成矿作用发生在燕山期。工业类型包括石英脉型、构造破碎带蚀变岩型等。各成矿系列有相似性,但容矿围岩差别较大,胶东以花岗岩、花岗闪长岩为主,如招掖地区的含金石英脉产于花岗岩之中;或产于接触带(如焦家式构造破碎带蚀变岩型金矿);而小秦岭地区,含金石英脉多产于岩体之外的太古宙绿岩和元古代变质火山岩中,如熊耳群变质火山岩系中产有上宫金矿,太华岩群混合岩中产有文峪、杨砦峪、大湖、东闯、四范沟、老鸦岔、竹峪、金洞岔、枪马峪等金矿,绿岩中产有鸡架山、桐峪、东桐峪、嵩岔峪等金矿;另外,在熊耳山隆起区矿化角砾岩体非常发育,次火山岩及隐爆角砾岩体侵入于太华岩群黑云斜长片麻岩和混合岩化变质岩中,如河南嵩县的祁雨沟金矿。华北地台北缘燕辽成矿带的金矿既有直接产于花岗质岩体中或接触带者(如宽城峪耳崖、凌源毛家店、锦西水泉等),也有产于变质岩中者;容矿围岩包括古太古代的迁西群、新太古代的单塔子群(如金厂峪)及中元古代长城系—蓟县系(如兴隆八岔沟、平谷万庄、密云冶仙山)。成因类型既有变质热液型、岩浆热液型,也有火山、次火山热液型,总体上均受燕山期中酸性、碱性岩浆活动控制,变质作用与岩浆作用之间可能存在继承性。 6.陆内断陷边缘与花岗岩有关的W、Sb、Au成矿系列类型(Ⅵ) 该成矿系列类型形成于中国三大成矿域的过渡、交接部位,成矿作用往往受次级构造单元控制,而直接控制成矿的构造类型较为复杂。一般来说,断裂、褶皱较为强烈,尤其是规模较大的断裂或区域性断层虽然不太密集,但延伸长、切割深,断层两侧地层错动范围大,而这些断层不一定直接相交,因而侵入岩受交叉断层的控制不明显。由于这些断层长期多次活动,一般只起导矿作用,不直接容矿,矿质易于在某些有利围岩中呈微细浸染状产出。如秦岭西段的陕甘川金三角,其西部的古特提斯洋在来自西南方向强大构造应力作用下逐渐封闭,但其北东部受到华北地台的抵挡,东南部则有江南古陆,因而断裂带常平行于古陆或地台边缘发育,金矿易于在更次级的断裂带中赋存。关于本类型成矿系列的成因争论颇多,因为一些矿床附近并无岩体出露,但矿床后生迹象明显,最终成矿时代为燕山期(如湘中系列)和燕山期—喜马拉雅期(如陕甘川系列)。两个系列在工业类型上也有所不同,湘西-湘中以石英脉型为主,陕甘川多为碳硅泥岩型或微细浸染型(东北寨、李家沟)。在湘西桃江发现的半边山斑岩型金矿,含金可达10.20~20.2g/t(鲍振襄,1994)。 7.海相火山-沉积绿岩建造Fe、Au(Cu)成矿系列类型(Ⅶ) 该系列类型属海底火山-喷气沉积成因,多形成于太古宙绿岩带,与块状硫化物系列类型不同的是一般呈氧化物相,即条带状磁铁石英岩或BIF型,受后期岩浆热液改造的影响不像前者那么明显,但均受到变质,国外一般称为铁-金建造。铁除了少部分呈硫化物状态存在外,主要还是呈氧化物及硅酸盐状态。容矿围岩中可含较多的碎屑组分,显示其成岩成矿环境更靠近大陆边缘,因而氧化程度较高(fO2较大)。国外著名矿床如美国的霍姆斯塔克、巴西的莫罗韦洛、印度的科拉子及加纳的奥布阿西等,中国有山西的五台系列及黑龙江的东风山系列。东风山成矿系列中含有较多的锰或含锰矿物,含钴也高,金主要赋存于铁矿层底板的含锰硫化物钴金矿层中。山西五台地区铁-金成矿系列中已发现的金矿,如五台县的柏枝岩、代县的康家沟、繁峙县与代县交界处的小板峪等金矿,规模不大,品位也不高,但分布范围较广,前景尚待研究。 8.陆缘岛弧与中酸性火山岩有关的Au、Ag、Cu、Pb、Zn成矿系列类型(Ⅷ) 环太平洋西岸中-新生代构造-岩浆-成矿作用强烈,但与太平洋东岸明显不同,如弧后盆地发育,浅成低温热液矿床较发育,而斑岩铜矿不如东岸。其中火山岛弧带与中酸性火山岩有关的Au、Ag、Cu、Pb、Zn成矿系列在日本、俄罗斯远东、中国、菲律宾等地均有产出。中国台湾北部金瓜石金多金属成矿系列形成于更新世,包括基隆火山岩分布区的金瓜石金铜矿床、九份金矿、武丹坑金矿等,围岩为含石英安山岩,矿化多呈脉状、浸染状等。日本岛弧也很发育,如九州鹿儿岛的菱刈、串木野、布计、赤石、告户等金矿。成矿一般发生于富含水分的中酸性火山活动的后期或末期。环太平洋岛弧带北部以黑矿型块状硫化物矿床为主,而南部菲律宾、斐济、巴布亚新几内亚等地以斑岩型铜(金)矿为特色,台湾介于南、北之间,可能有黑矿,也可能出现斑岩铜金矿。 9.陆内拗陷带褶皱盖层中微细浸染型Au、Sb、As、Hg成矿系列类型(Ⅸ) 形成于陆内拗陷带,有时也见于大陆边缘内侧或弧后盆岭区相对拉张的部位,但拉张的程度还远不到裂谷的程度。或者说有一定的拉张,但随后即变为挤压,形成区域性宽缓褶皱。所伴随的岩浆活动也不太强烈,矿区范围或附近并无岩体出现,但常见辉绿岩、煌斑岩岩脉。矿床与矿区外围及深部火成岩的关系很复杂,争议也多。矿化发生于一定的层位,这些层位往往含碳较高;矿体常呈似层状、透镜状、不规则状等,但层状矿体有时是穿层的,受断裂控制也明显。成矿温度一般属中-低温,矿化元素组合以中低温Au-As、Au-Sb、Au-Hg等为特征。金的粒度很细,多呈显微、超显微状。以滇黔桂金三角最为代表,并与美国卡林型金矿可对比。就成因而言,本志书认为应属区域性热液活动的产物,而区域性地下热液(或称热水)之所以演化为成矿热液,跟区域性岩浆-构造活动有关。其拉而不张、张而又挤的陆内构造环境允许热液作长时间缓慢移动(包括循环、淋滤),以至于脱离源区。在热液活动过程中,又有其他地质流体及围岩物质加入,从而在地球化学上表现出混合源的特征,如成矿物质既有深部岩浆来源又有就地取材,成矿热液既有岩浆源,还可能有雨水或地下水的参与。 本文节选自《中国矿产地质志·金矿卷》

中国金矿的主要成矿系列类型

2024-11-29 09:57

来源:地矿课堂

编辑:矿材网

最新行情资讯

-

2026-01-30

-

2026-01-30

-

2026-01-30

-

2026-01-30

-

2026-01-30

-

2026-01-30

-

2026-01-30

-

2026-01-30

-

2026-01-30

-

2026-01-30

最新资讯

热门资讯

热门百科

新手指南

新手指南

我是买家

我是买家

我是卖家

我是卖家